« Un appel urgent » : Donald Trump s’engage à « abolir les préjugés antichrétiens » à travers l’Amérique

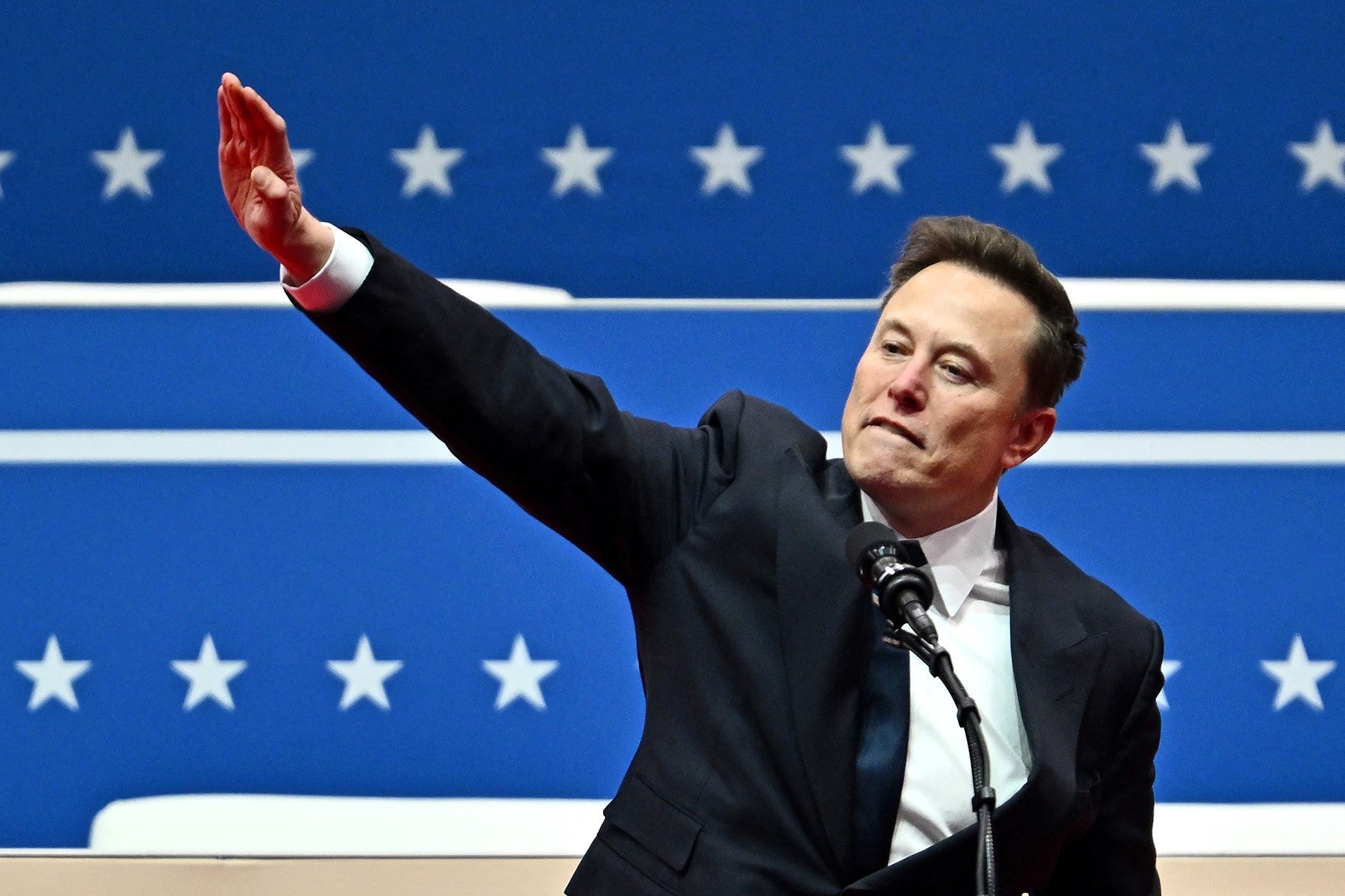

Dans un contexte de tensions sociales et de polarisation des opinions, l’annonce du président Donald Trump concernant la création d’un groupe de travail pour lutter contre les préjugés antichrétiens s’inscrit dans une dynamique visant à défendre les droits des croyants aux États-Unis. Lors d’un événement marquant, Trump a exprimé sa volonté de faire de ce combat une priorité de son administration. Il ne s’agit pas simplement d’un élan rhétorique, mais d’une manœuvre stratégique visant à mobiliser une large base électorale, notamment parmi les chrétiens conservateurs qui se sentent de plus en plus menacés dans leurs croyances.

Le projet de Trump soulève de nombreuses questions sur la manière dont la discrimination est définie et sur les actions qui seront entreprises pour protéger les chrétiens. En effet, alors que les actes de violence antichrétienne existent, ils sont loin d’être les plus répandus dans le paysage des crimes de haine à travers le pays. Ce contraste entre la réalité des chiffres et les déclarations du président mérite d’être exploré de manière approfondie.

Contextualisation de l’engagement politique

Au cœur de la décision de Trump se trouve une volonté de renforcer l’identité chrétienne dans le discours politique américain. Depuis plusieurs décennies, la montée du sécularisme et des mouvements progressistes a provoqué une réaction chez de nombreux électeurs qui perçoivent cette évolution comme une menace. L’initiative de création d’un groupe de travail placé sous la direction de la ministre de la Justice s’inscrit dans ce cadre, cherchant à apaiser les craintes d’une partie de l’électorat, mais également à rassembler autour d’une cause commune, celle de la protection des croyances religieuses.

Le président a clairement exprimé son intention de combattre ce qu’il considère comme une discrimination systématique : « Il est grand temps », a-t-il déclaré, mêlant conviction personnelle et stratégie politique. Toutefois, derrière cette promesse se cachent des implications potentielles sur la notion de liberté religieuse et d’égalité des droits pour toutes les croyances.

Les implications pour la société américaine

La croissance du nationalisme chrétien aux États-Unis a souvent été accompagnée de sentiments anti-progressistes, une dynamique qui pourrait être exacerbée par les actions de Trump. En cherchant à éradiquer les préjugés antichrétiens, le président prend le risque de cristalliser les tensions entre différentes communautés religieuses et non religieuses. Le défi réside dans la capacité à trouver un équilibre entre la protection des croyances chrétiennes sans faire reculer les avancées en matière de droits civiques qui bénéficient à tous.

Trump, tout en évoquant les mots de Dieu et en se positionnant comme un défenseur des croyants, ouvre également la porte à un discours qui pourrait exclure davantage ceux qui n’adhèrent pas à ses valeurs proclamées. Les conséquences d’une telle politique pourraient renforcer le fossé entre les différentes couches de la société américaine, rendant encore plus complexe la coexistence pacifique des différentes croyances.

L’analyse des statistiques des crimes de haine

Pour mieux comprendre la portée des déclarations de Trump, il est essentiel de se pencher sur les statistiques relatives aux crimes de haine. Les données de 2023 révèlent que les actes visant des chrétiens sont minimes comparés à d’autres catégories de crimes haineux. Par exemple, les rapports documentent environ 290 incidents antichrétiens, tandis que les actes xénophobes et racistes dépassent les 7 000 cas. Cette disproportion soulève des interrogations sur la nécessité d’un groupe de travail ultimement dédié à protéger une communauté spécifiquement visée par des préjugés, alors que d’autres groupes font face à des menaces bien plus importantes.

L’accent mis par Trump sur la protection des croyants semble faire écho à une réalité sociale où les chrétiens, bien qu’ils puissent rencontrer des défis, se trouvent souvent en position de force dans le paysage sociopolitique américain. Les discours autour des préjugés antichrétiens mettent alors en lumière une stratégie de communication visant à galvaniser un soutien qui pourrait se retrouver fragilisé lors des prochaines élections.

Le discours de Trump et la perception publique

La manière dont Trump aborde le sujet des préjugés antichrétiens est révélatrice de sa stratégie politique. D’une part, il cherche à se positionner comme un champion des valeurs traditionnelles, attirant ainsi des électeurs qui se sentent marginalisés. D’autre part, son discours éveille des critiques sur son utilisation selective des faits, minimisant ainsi des questions plus larges de diversité et d’égalité.

Alors que certains saluent son initiative comme un progrès, d’autres y voient une manipulation politique. En fait, cette dichotomie dans la perception du discours autour des préjugés antichrétiens ne fait qu’attiser le débat sur la place des valeurs religieuses dans la sphère publique. Cette tension entre défense des croyances et protection des droits de tous les citoyens soulève des questions complexes sur le futur de la société américaine.

La création du bureau de la foi

Dans le cadre de ses engagements, Trump a également annoncé la création d’un bureau de la foi à la Maison Blanche. Cette initiative, dirigée par Paula White, une télévangéliste de renom, vise à formaliser la présence religieuse dans la prise de décision politique. La nomination de White à ce poste soulève des interrogations quant aux liens entre la foi et la politique, un domaine déjà très contesté aux États-Unis.

Cette démarche pourrait renforcer l’influence des groupes religieux sur les affaires gouvernementales, ayant potentiellement des conséquences directes sur la politique sociale et économique du pays. Le bureau de la foi pourrait influencer des décisions allant de l’aide sociale aux relations internationales, intégrant ainsi une dimension religieuse dans la formulation des politiques publiques.

Les perspectives d’un bureau de la foi

Le défi pour ce bureau de la foi sera de naviguer entre les différents intérêts religieux et de s’assurer que tous les citoyens, indépendamment de leur foi ou absence de foi, bénéficient équitablement des politiques mises en œuvre. Un équilibre subtil devra être maintenu, car chaque décision émanant de ce bureau pourrait être scrutée sous l’angle de l’égalité des droits et de la non-discrimination.

Des groupes de défense des droits civiques s’inquiètent déjà de la possibilité que le bureau de la foi puisse créer des discriminations déguisées, en favorisant une certaine vision des valeurs chrétiennes au détriment d’autres croyances. Le dialogue sur la manière dont le gouvernement traite les diverses religions et leurs followers sera donc crucial à l’avenir.

Les promesses électorales de Trump et leurs conséquences

Les promesses faites par Trump dans le cadre de son engagement à éradiquer les préjugés antichrétiens ont d’importantes répercussions sur le paysage électoral américain. Les prochaines élections présidentielles de 2024 seront indubitablement influencées par sa capacité à mobiliser le vote chrétien. En effet, une telle mobilisation pourrait le conduire à retrouver les voix de ceux qui se sentent délaissés par l’establishment et le discourse dominant.

En revanche, il est également à craindre que ce même engagement ne pousse d’autres électeurs, qui cherchent à promouvoir une société plus inclusive et tolérante, à se détourner de sa candidature. Le défi consiste donc à naviguer entre ces deux franges de l’électorat tout en restant fidèle à ses convictions.

Le futur du discours politique américain

Avec l’intensification de la polarisation, la question de l’identité chrétienne dans le débat public ne pourra que croître. La stratégie de Trump, en misant sur les peurs et les préjugés, pourrait redessiner le paysage politique américain. Les tensions déjà présentes au sein de la société pourraient se exacerber, affectant la manière dont les croyants et non-croyants interagissent.

Ce faisant, Trump ne fait pas que revendiquer un soutien ; il rebat les cartes sur les valeurs qui devraient guider le discours public. Les défis posés par cette nouvelle dynamique sont immenses, tant pour la gestion des luttes internes au sein du parti républicain que pour les relations avec les autres segments de la société.

Un appel à la réflexion collective

Les actions et promesses de Donald Trump soulèvent un besoin crucial de réflexion au sein de l’opinion publique. Au-delà de la défense des valeurs chrétiennes, il est impératif d’engager un dialogue ouvert sur la façon dont les droits de chaque individu – quelle que soit sa croyance ou son absence de croyance – doivent être respectés. La question de l’identité chrétienne et de son rôle dans le débat public ne doit pas occulter les autres luttes pour l’égalité.

Cet appel à la réflexion se manifeste dans la nécessité d’un engagement citoyen qui transcende les différences religieuses. Une société juste et inclusive dépend de la capacité de chacun à défendre non seulement ses propres croyances, mais aussi à respecter celle des autres, dans un espace dénué de préjugés. Il est temps de repenser notre approche face à la différence, en cultivant un climat de respect et de dialogue.

Appel à l’action pour une société inclusive

Enfin, à l’approche des élections de 2024, l’enjeu sera de déterminer la manière dont chaque citoyen choisira de s’engager. Alors que Trump promet de défendre les droits des chrétiens, les électeurs sont confrontés à la réalité de leur propre engagement envers une société qui valorise la diversité. Comment soutenir un discours qui ne divise pas mais qui unit, qui appelle à la solidarité plutôt qu’à la confrontation ? La responsabilité de chaque individu dans ce processus est primordiale, dictant le futur de la politique américaine et sa capacité à s’unir au-delà des croyances.

Auteur/autrice

-

Spécialiste des startups pour news.chastin.com, Arielle s'intéresse à l'évolution des jeunes entreprises et les tendances de l'innovation. Passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, elle aime partager des conseils pratiques pour réussir dans cet écosystème compétitif. En dehors du monde des startups, Arielle se passionne pour la cuisine et la danse.

Voir toutes les publications