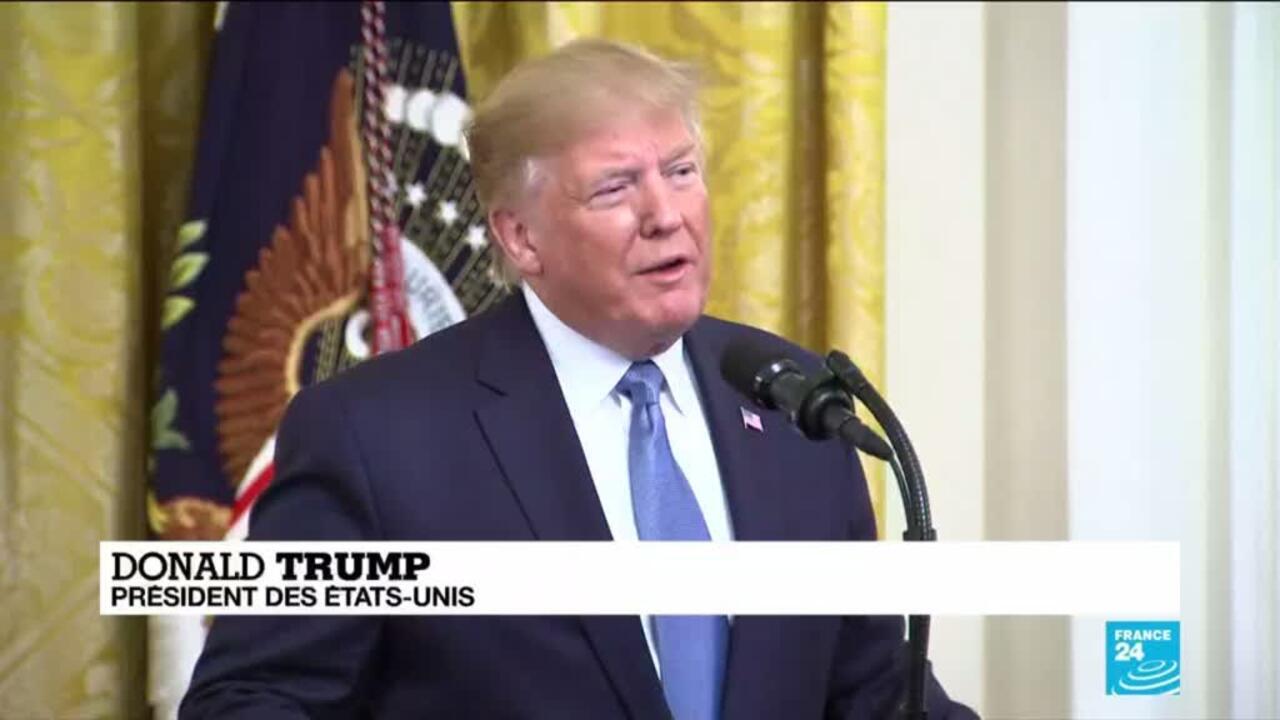

Les récentes initiatives de Donald Trump visant à démanteler les mesures de justice environnementale suscitent une inquiétude croissante. Après sa réélection, le président américain a rapidement mis en œuvre une série de réformes qui favorisent les intérêts industriels tout en négligeant gravement les conséquences sur les communautés vulnérables. Cette dynamique met en lumière un conflit central entre l’industrialisation à tout prix et la protection de l’environnement.

Un retour en arrière : l’impact des décisions de Trump sur la justice environnementale

Dès le début de son nouveau mandat, Trump a abrogé des mesures clés instaurées par l’administration précédente, notamment celles qui visaient à renforcer la protection de l’environnement. Cette rétractation illustre une tendance inquiétante, où les réglementations sont perçues comme des entraves plutôt que comme des protections nécessaires. Par exemple, lors de ses premiers jours à la Maison Blanche, Trump a abrogé un décret de Bill Clinton qui établissait des principes de justice environnementale, soulignant ainsi une volonté manifeste d’ignorer les préoccupations des populations les plus affectées.

Les effets sur les communautés marginalisées

Les décisions politiques actuelles de Trump semblent systématiquement favoriser les intérêts des grandes entreprises, souvent au détriment des communautés pauvres, généralement composées de populations afro-américaines ou latino-américaines. Des études ont révélé que ces populations sont souvent exposées à des niveaux de pollution plus élevés, aggravant ainsi les problèmes de santé et de qualité de vie. Par exemple, de nombreux quartiers dans des villes comme Chicago et Detroit subissent les conséquences de l’industrialisation, qui sont largement ignorées par les décideurs.

- Exposition accrue aux maladies respiratoires

- Problèmes de santé liés à la pollution de l’air et de l’eau

- Accès limité à des ressources pour combattre la pollution locale

Trump semble avoir une approche spécifiquement proactive à l’égard des projets refusés auparavant en raison de leur impact environnemental, comme le projet d’oléoduc dans la région des Grands Lacs, qui menace les territoires ancestraux des communautés autochtones. De telles initiatives posent des questions quant à l’éthique et à la responsabilité des gouvernements envers les populations vulnérables, qui se voient sacrifiées sur l’autel du développement industriel.

Les mouvements de résistance au niveau local

Malgré la politique fédérale défavorable, il existe des poussées de résistance au sein des États et des municipalités. Par exemple, des leaders locaux, comme le maire de Chicago, se battent pour mettre en place des réglementations plus strictes concernant l’impact environnemental des nouvelles constructions. Cette approche est vitalement nécessaire pour protéger les communautés locales de l’influence écrasante des industries polluantes.

Des actions concrètes se manifestent sous diverses formes, telles que :

- Enquêtes systématiques sur les effets environnementaux des projets industriels

- Mobilisation de la société civile pour revendiquer des droits environnementaux

- Partenariats entre les gouvernements locaux et des ONG pour surveiller la pollution

Ces mesures montrent que le changement peut se produire de manière décentralisée, malgré les efforts fédéraux en sens contraire. La manière dont les États et les collectivités peuvent influencer positivement l’environnement est un aspect crucial du débat sur la justice environnementale. Une telle démarche pourrait servir d’exemple pour d’autres régions du pays, illustrant que l’engagement local peut générer un impact puissant.

Les priorités de Trump : un agenda pro-industrie

Les slogans de campagne de Trump, comme « Drill, baby, drill! » témoignent d’une volonté de promouvoir l’exploitation des ressources naturelles sans considération pour les implications environnementales. Cette philosophie de développement insouciante pourrait avoir des conséquences catastrophiques à long terme pour le climat et la biodiversité.

Les réformes proposées par l’administration Trump

Les projets de réforme de Trump visent essentiellement à assouplir ou à éliminer les réglementations sur les polluants. Lors de ses discours, il a évoqué des exemptions pour diverses industries, qui ne seraient pas tenues de respecter les normes de sécurité concernant des substances toxiques telles que :

- Mercure

- Arsenic

- Oxyde d’éthylène

Ces mesures ont suscité une forte réaction des écologistes et des défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent cette politique comme étant désastreuse pour l’écologie. La peur d’une détérioration avérée de la qualité de l’air et de l’eau pèse sur des millions de citoyens, exacerbant les divisions entre les partisans du développement économique et ceux de la protection environnementale.

Les implications à long terme pour l’environnement

Les décisions de l’administration actuelle peuvent, à long terme, compromettre les engagements des États-Unis vis-à-vis des accords internationaux sur le climat, notamment ceux de Paris. L’éradication des mesures de justice environnementale pourrait également nuire aux efforts globaux pour lutter contre des problématiques telles que le changement climatique. Ces actions menacent non seulement la santé des habitants, mais également l’intégrité écologique des territoires.

| Polluant | Impact sur la santé | Exemples de conséquences |

|---|---|---|

| Mercure | Neurotoxicité, troubles du développement | Développement intellectuel altéré chez les enfants |

| Arsenic | Cancer, maladies dermatologiques | Augmentation des cas de cancer dans les zones polluées |

| Oxyde d’éthylène | Cancers, troubles respiratoires | Problèmes de santé aigus chez les travailleurs |

Réponses sociales et mobilisations écologiques

Face à cette tendance alarmante, des mouvements sociaux et écologiques émergent et se structurent pour s’opposer aux politiques de Trump. L’intensification de la mobilisation pour la justice environnementale reflète également une prise de conscience croissante des risques que posent certaines industries pour la santé publique et l’environnement.

Les activistes en première ligne

Des militants de divers horizons se rassemblent pour défendre les droits des communautés touchées par la pollution. Ces membres incluent :

- Des ONG comme Greenpeace et le Sierra Club

- Des groupes communautaires locaux

- Des étudiants engagés dans des mouvements pour le climat

Ces organisations mènent des campagnes de sensibilisation pour informer le grand public sur les conséquences des politiques de Trump et encouragent les individus à se mobiliser. L’usage des réseaux sociaux joue un rôle clé dans ces initiatives, permettant de créer une dynamique communautaire et de rassembler des soutiens de façon rapide et efficace.

Stratégies de résistance

Les stratégies adoptées par ces mouvements incluent des manifestations, des campagnes de lobbying, et des actions judiciaires. Par ailleurs, les comités de quartier sont souvent utilisés pour écouter les préoccupations des résidents et formuler des revendications concrètes aux autorités. Les mobilisations jouent un rôle crucial pour faire entendre les voix de ceux qui sont souvent invisibilisés dans les grandes décisions politiques.

La force des efforts collectifs réside dans leur diversité, permettant un large éventail d’opinions et d’approches. Ces initiatives démontrent non seulement la volonté des citoyens de défendre leurs droits, mais également l’importance de la solidarité entre les différentes communautés affectées.

| Type de mobilisation | Objectif principal | Exemples d’actions |

|---|---|---|

| Manifestations | Attirer l’attention sur les injustices environnementales | Rassemblements devant des sites industriels |

| Lobbying | Influencer les décideurs politiques | Rencontres avec des élus, envoi de lettres |

| Actions judiciaires | Contester les décisions de l’administration | Poursuites contre des projets polluants |

Les enjeux pour l’avenir

Les conséquences des décisions de Trump sur la justice environnementale se feront sentir à long terme. Les répercussions sur la santé publique, l’équilibre écologique et l’avenir climatique sont des préoccupations majeures qui nécessitent l’attention immédiate des citoyens et des décideurs. Alors que les mouvements de résistance se renforcent, il est impératif d’évaluer comment les principes de justice environnementale peuvent réellement être intégrés dans les politiques officielles.

Pour ce faire, un changement de paradigme est nécessaire. Les décisions politiques doivent être fondées sur des principes de développement durable et d’équité, en plaçant la protection de l’environnement et la santé des populations au cœur des préoccupations gouvernementales. Cela nécessitera des réformes audacieuses et une volonté collective de repenser notre rapport à la nature et à l’industrialisation.

Faire face à la menace croissante du changement climatique et des disparités environnementales exige une action collaborative. Les citoyens, les gouvernements locaux et les organisations de la société civile doivent travailler ensemble pour élaborer des solutions durables qui protègent à la fois notre planète et les générations futures.

Auteur/autrice

-

Spécialiste des startups pour news.chastin.com, Arielle s'intéresse à l'évolution des jeunes entreprises et les tendances de l'innovation. Passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, elle aime partager des conseils pratiques pour réussir dans cet écosystème compétitif. En dehors du monde des startups, Arielle se passionne pour la cuisine et la danse.

Voir toutes les publications