Dans un monde de complexité géopolitique, le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine a captivé l’attention internationale, non seulement pour son aspect diplomatique, mais aussi pour les leçons essentielles qu’il soulève en matière de relations de pouvoir entre des acteurs aux intérêts fondamentalement divergents. Les événements du 15 août 2025 à Anchorage, en Alaska, illustrent parfaitement l’affrontement intemporel entre l’élève et le maître, où les rôles traditionnels sont redéfinis et où chaque décision peut influencer les dynamiques globales. Cet article explore trois enseignements clés à partir de cette rencontre historique.

Le bénéfice pour Poutine : un maître dans l’art de la manipulation

Le premier enseignement à tirer de ce sommet est l’avantage énorme obtenu par Poutine. En effet, alors que Trump espérait imposer un « cessez-le-feu immédiat », il a finalement échoué à mettre en avant cette notion lors des discussions. Ainsi, Poutine se trouve dans une position dominante, recevant des éloges, même de la part de son opposant. Ce phénomène nous éclaire sur les compétences diplomatiques inégalées de Poutine, qui a su utiliser cette rencontre pour consolider son image sur la scène internationale. En tant que leader expert en manipulation, il a su se présenter comme le gardien des intérêts russes, dépeignant les États-Unis comme des acteurs hésitants et imprévisibles.

Dans ce contexte, il est pertinent d’analyser les implications de ce rapport de force. Voici quelques points clés à considérer :

- Poutine a clairement établi son autorité, faisant de lui le maître d’un jeu d’échecs international.

- Trump, en revanche, apparaît comme un élève désireux de bien faire, mais qui manque de préparation et de stratégie.

- La position de Poutine renforce son pouvoir non seulement face aux États-Unis mais aussi au-delà, créant une dynamique où les intérêts européens sont menacés.

Cette rencontre a également mis en lumière une grande faiblesse des États européens, qui ne parviennent pas à élaborer une réponse cohérente face à cette situation volatile. En conséquence, la Russie continue de jouer ses pions, fortifiée par l’impasse dans laquelle se trouve l’Occident en matière de relations internationales.

La diplomatie comme jeu d’échecs : l’improvisation ne suffit pas

Un autre enseignement essentiel découle de l’importance d’une préparation solide en diplomatie. Ce sommet a illustré que la diplomatie ne tolère pas l’improvisation. Poutine, avec sa stratégie méticuleuse, a montré aux yeux du monde entier comment un maître aguerri s’inscrit dans un cadre bien défini. Son discours, élaboré et précis, a fait ressortir chaque point qu’il souhaitait défendre, tandis que Trump s’y est heurté par des formulations floues.

En effet, l’art de la diplomatie repose sur une structure pensée à l’avance. L’expérience de Poutine dans ce domaine témoigne de sa capacité à anticiper les mouvements de son adversaire, alors que Trump semble naviguer sans carte. Cette dynamique se traduit par des conséquences significatives dans le paysage géopolitique actuel. Examinons les éléments marquants qui illustrent cette disparité :

| Aspects | Poutine | Trump |

|---|---|---|

| Préparation | Discours préparé, messages clairs | Discours improvisé, peu de précision |

| Objectifs | Affirmation de l’autorité russe | Dissuasion à travers des menaces vagues |

| Réception internationale | Renforcement des liens | Isolement croissant |

La capacité de Poutine à orchestrer le dialogue international selon ses propres règles souligne les lacunes de la stratégie américaine, qui, face à un maître de la manipulation, peine à s’imposer. Au final, cette dynamique de l’affrontement entre le maître et l’élève se perçoit dans chaque discours, chaque geste, et chaque stratégie adoptée. La domination pugilistique de l’un contre la précarité langagière de l’autre crée une dynamique qui pourrait bien avoir des répercussions sur la stabilité mondiale.

L’atonie des opinions publiques européennes : un enjeu silencieux

Le troisième enseignement révèle une inquiétante réalité : l’indifférence croissante des opinions publiques européennes face à ce conflit. Les événements de ce sommet en Alaska apparaissent presque détachés du quotidien des citoyens; leur attention est plutôt captée par des préoccupations immédiates telles que la vague de chaleur estivale ou les répercussions économiques de la guerre. Cette apathie en matière de géopolitique frappe une sourdine alarmante dans le contexte européen.

Cette distanciation est révélatrice d’un état de « sommeil » des sociétés face à des enjeux qui, pourtant, menacent directement leur sécurité et leur stabilité. Une brève énumération de cette attitude pourrait donner lieu à une réflexion plus profonde :

- L’absence de mobilisation collective sur le conflit en Ukraine.

- Le focus des médias sur des sujets éloignés des réalités géopolitiques.

- Une expertise politique amoindrie, des réflexions affaiblies.

Cette apathie pourrait avoir des conséquences lourdes, rendant l’Europe vulnérable à des crises futures qui, pourtant, auraient pu être anticipées. La force de l’inaction pourrait paralysée les nations, alors que le mouvement vers un engagement actif en matière de relations internationales devient impératif. Les enjeux leur échappent, tandis que les « élèves » européens doivent apprendre à se défendre contre un « maître » aussi redoutable que Poutine, simultanément sur le champ de bataille et dans l’arène diplomatique.

Le rôle des médias dans la perception des relations internationales

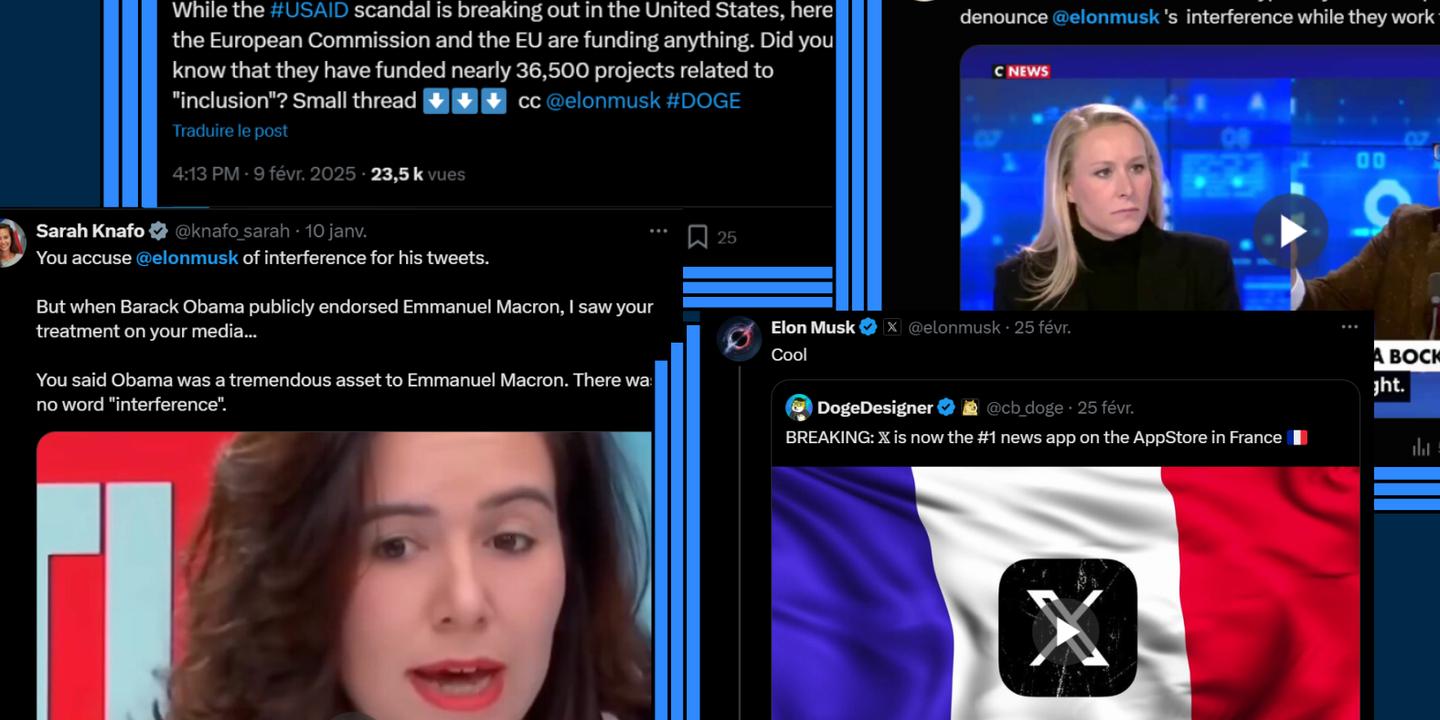

Le rôle des médias dans cette dichotomie entre l’élève et le maître mérite également une attention particulière. En effet, la couverture médiatique de ce sommet traduit souvent une vision biaisée de la diplomatie. Les chaînes d’information contemporaines tendent à privilégier le sensationnel sur l’analyse approfondie, biaisant ainsi la perception du public. Au lieu de décortiquer les enjeux discutés, ces médias se concentrent sur les aspects de divertissement et le spectacle. Cette orientation engendre une déconnexion entre la réalité des négociations et la vision que le grand public s’en fait.

Des études montrent que l’engagement du public est souvent lié à la qualité de l’information qu’il reçoit. Par conséquent, les médias ont un rôle crucial à jouer pour transformer l’indifférence en intérêt concernant les affaires géopolitiques actuelles. Ils doivent stimuler une conscience critique qui incite les citoyens à s’informer et à engager le débat sur des sujets apportant un réel impact sur leur quotidien. À cet égard, il serait judicieux de :

- Promouvoir des analyses approfondies des événements clés, comme le sommet Trump-Poutine.

- Encourager des débats ouverts sur les implications géopolitiques pour l’Europe.

- Responsabiliser les médias quant à leur rôle éducatif en matière de relations internationales.

Il est donc nécessaire que les médias se réengagent dans une véritable mission informative pour rétablir un consensus éclairé sur les enjeux cruciaux de notre époque. La prise de conscience collective est le premier pas vers le changement, et les mouvements citoyens doivent se faire entendre pour influer sur la politique extérieure des États européens.

Construire un futur d’apprentissage : vers une diplomatie éclairée

Face à ces enseignements du sommet, il devient nécessaire de réfléchir à la construction d’un futur d’apprentissage, où l’approche pédagogique exige une redéfinition des rôles entre l’élève et le maître. Les nations doivent désormais se voir non pas comme de simples acteurs passifs, mais comme des participants actifs dans une arène diplomatique complexe. Les leçons tirées de la rencontre entre Trump et Poutine ne doivent pas se limiter à un constat d’impuissance, mais doivent se transformer en actions concrètes pour renforcer notre position sur l’échiquier international.

Cela passe par l’éducation, la sensibilisation et l’engagement civique. Le véritable apprentissage tire profit des erreurs passées et des succès antérieurs. En intégrant ces informations dans nos stratégies de politique étrangère, les pays européens peuvent préparer un terreau fertile pour une diplomatie plus responsable et efficace. Cela inclut :

- Des initiatives éducatives axées sur la géopolitique.

- Des forums internationaux permettant de renforcer les relations entre les responsables politiques et les citoyens.

- Une meilleure transparence dans les prises de décision concernant les affaires internationales.

En somme, le sommet Trump-Poutine illustre non seulement un affrontement entre deux puissances, mais également une opportunité d’apprentissage pour les autres nations. Ce contexte nous rappelle que l’avenir de la diplomatie s’écrit par des choix éclairés et des décisions apprises. La diligence et l’anticipation pourraient bien faire la différence entre le succès et l’échec sur la scène internationale, tant pour les « élèves » que pour les « maîtres ».

Auteur/autrice

-

Spécialiste des startups pour news.chastin.com, Arielle s'intéresse à l'évolution des jeunes entreprises et les tendances de l'innovation. Passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, elle aime partager des conseils pratiques pour réussir dans cet écosystème compétitif. En dehors du monde des startups, Arielle se passionne pour la cuisine et la danse.

Voir toutes les publications