Les récentes tensions autour du nucléaire iranien ont pris une dimension critique sur la scène internationale. À la fois les États-Unis et l’Iran sont sous pression, chacun campant sur ses positions. La diplomatie, qui semblait s’ouvrir à des discussions, est maintenant enlisée dans des enjeux complexes. Cette dynamique, exacerbée par les propos parfois belliqueux du président américain Donald Trump, donne matière à réflexion sur l’avenir des relations entre Téhéran et Washington. Dans un contexte où la politique énergétique mondiale est en pleine mutation, la question du nucléaire iranien s’avère plus que jamais d’actualité.

Les enjeux du programme nucléaire iranien

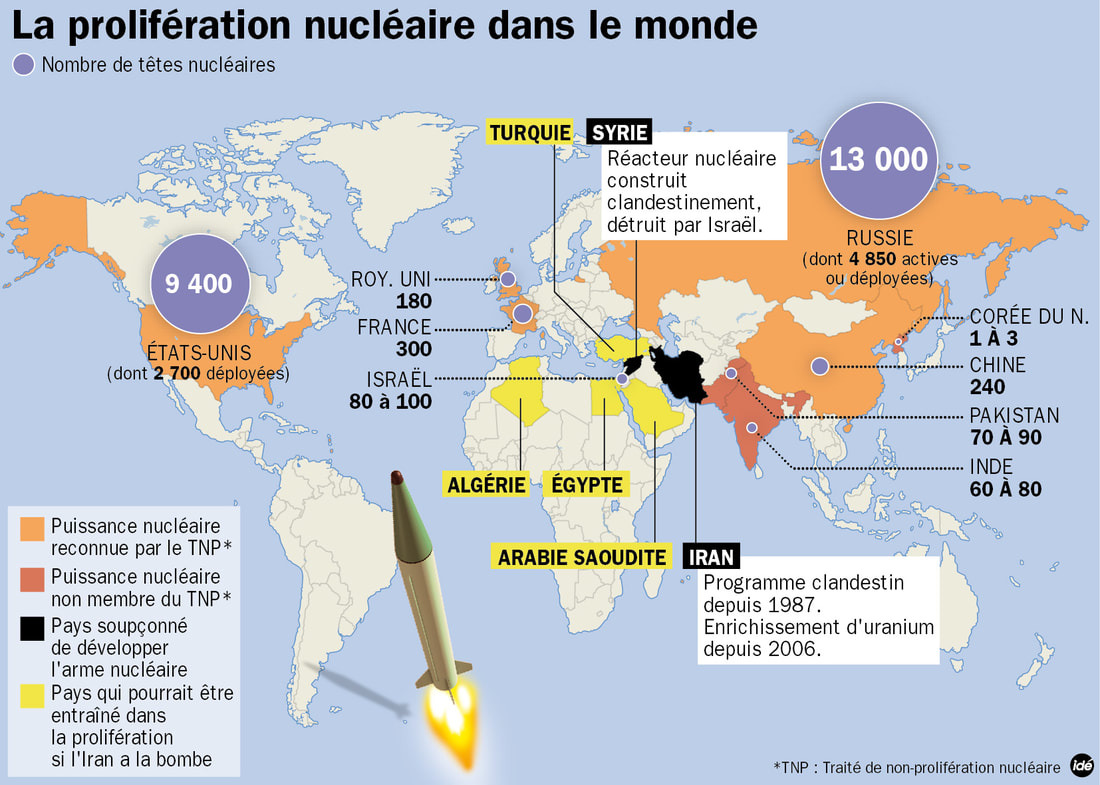

Le programme nucléaire de l’Iran représente un enjeu majeur non seulement pour le pays lui-même mais aussi pour l’ensemble du Moyen-Orient et au-delà. Les craintes des États-Unis et de leurs alliés, notamment Israël, portent sur la possibilité que l’Iran développe des armes nucléaires. D’un autre côté, le régime iranien défend son droit à enrichir de l’uranium à des fins pacifiques, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un programme à vocation civile. Cependant, cette distinction est assez floue dans les discours diplomatiques, ce qui complique les discussions.

Les attentes et exigences des États-Unis

Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont adopté une approche ferme contre l’Iran. Ce dernier a clairement affirmé que toute négociation devait être précédée de concessions de la part de Téhéran. Les exigences clé des États-Unis incluent :

- Un arrêt total de l’enrichissement d’uranium sur le territoire iranien.

- La soumission des installations nucléaires iraniennes à un contrôle rigoureux.

- Une discussion élargie pour inclure la prolifération des missiles balistiques.

Cette stratégie se heurte à une résistance marquée de l’Iran, qui se voit dans son droit de développer des technologies nucléaires civiles. Ce verrouillage des négociations pose alors la question des alternatives possibles pour chaque partie. Alors que les États-Unis semblent prêts à mettre la pression économique, l’Iran pourrait être amené à chercher des alliés ou des moyens de contourner les sanctions.

Les enjeux politiques en arrière-plan

La question du nucléaire iranien ne se limite pas à un simple débat diplomatique. Elle est également une manifestation des tensions géopolitiques plus larges. Les pays du Golfe, notamment Arabie Saoudite et Émirats arabes unis, exercent une pression croissante pour un règlement rapide de la situation, car leur sécurité nationale est directement menacée par un Iran nucléaire. Dans ce contexte, la dynamique des relations est essentielle et permet de saisir les jeux d’alliances qui se mettent en place.

| Pays | Influence | Position sur le nucléaire iranien |

|---|---|---|

| États-Unis | Puissance mondiale | Contre l’enrichissement d’uranium |

| Iran | Puissance régionale | Support au programme civil |

| Israël | Puissance régionale | Opposition totale au nucléaire iranien |

| Arabie Saoudite | Puissance régionale | Favorise une pression internationale sur l’Iran |

Le climat politique actuel présente plusieurs défis, tant pour l’équipe de Trump autant que pour le régime iranien. La nécessité d’un compromis bloqué par des postures rigides incite à envisager des manières nouvelles d’aborder ce conflit. Cependant, une question demeure : cette diplomatie basée sur des pressions peut-elle vraiment apporter des résultats sur le terrain ?

L’impact des sanctions économiques

Avec l’intensification des sanctions économiques imposées par les États-Unis, le gouvernement iranien fait face à une pression inédite. Cette situation a des implications non seulement pour l’économie iranienne, mais également pour sa politique intérieure. Les sanctions touchent des secteurs variés, allant de l’énergie à la finance, ce qui enclenche une réaction en chaîne sur l’ensemble de l’économie.

Conséquences sur l’économie iranienne

Les sanctions ont permis de diminuer considérablement les exportations de brut iranien, un pilier de son économie. Les chiffres témoignent d’un effondrement du PIB qui a plongé le pays dans une récession profonde :

- Diminution des exportations de pétrole de 2,5 millions de barils par jour à 400 000 en 2025.

- Un taux d’inflation grimpant jusqu’à 50 % en 2025.

- Un taux de chômage atteignant 20 %.

Cette crise économique, couplée à la pression politique, crée un climat de mécontentement populaire. Les manifestations contre le régime illustrent bien cette réalité, rendant la tache de négociation encore plus complexe.

La réaction du gouvernement iranien

La réponse de Téhéran face aux sanctions et à la pression extérieure a été d’adopter une position de défi. Le régime continue de marteler son droit à enrichir de l’uranium, tout en cherchant des voies alternatives pour contourner les sanctions. Cela inclut :

- Établir des relations commerciales avec des pays non alignés, comme la Chine et la Russie.

- Développer des capacités d’auto-suffisance alimentaire et énergétique.

- Renforcer les capacités militaires en réponse à la menace perçue.

Il est clair que l’Iran cherche à naviguer dans un environnement global hostile tout en préservant ses intérêts stratégiques. Cependant, cette dynamique d’opposition franche risque de renforcer les appels à la guerre en cas d’escalade de la tension, notamment face à une Amérique qui pourrait ne pas hésiter à passer à l’action militaire.

Diplomatie et stratégies de négociation

Malgré les tensions persistantes, la diplomatie reste une voie essentielle dans la gestion du dossier nucléaire iranien. Toutefois, elle doit surmonter divers obstacles pour aboutir à un accord équilibré. L’une des principales difficultés réside dans la construction d’une confiance mutuelle entre les deux pays, une condition sine qua non pour des négociations fructueuses.

Les initiatives diplomatiques passées

Plusieurs initiatives diplomatiques ont déjà été tentées, souvent suivies d’impasses. Le plan d’action global commun (PAGC) de 2015 avait constitué un moment d’espoir, mais la sortie unilatérale des États-Unis en 2018 a entaché considérablement ce processus. Cette rupture a engendré une méfiance profonde, rendant difficile l’établissement d’un nouveau cadre de négociation. Un retour à la table des négociations pourrait nécessiter :

- Un dialogue direct entre les deux parties.

- La participation d’acteurs régionaux pour garantir la sécurité.

- Une flexibilité des conditions imposées au programme nucléaire, créant ainsi un cadre qui respecte les préoccupations iraniennes.

Cette procédure ne peut pas se faire sans une pression externe. Le soutien des pays européens, notamment par des efforts pour atténuer les sanctions, pourrait également jouer un rôle catalyseur. Le développement des relations entre Téhéran et l’UE pourrait apporter une nouvelle dynamique.

Les futures directions possibles

À court et moyen terme, plusieurs directions peuvent être envisagées pour la diplomatie nucléaire iranienne :

- Favoriser un cadre de négociation élargi qui intègre aussi les préoccupations humanitaires.

- Impliquer les puissances économiques comme la Chine pour équilibrer les pressions.

- Accepter une période de transition tandis que des mesures de confiance sont établies.

Une approche collaborative pourrait ouvrir des voies inattendues pour sortir de l’impasse. Mais les positions sont encore souvent figées, ce qui accentue l’incertitude entourant l’avenir des relations américano-iraniennes.

Scénarios possibles et impacts globaux

Dans cette situation tendue, plusieurs scénarios peuvent émerger, chacun avec ses propres implications pour la sécurité mondiale et la politique énergétique. Les conséquences sont multiples et touchent bien au-delà des frontières iraniennes.

Un règlement pacifique

Le meilleur scénario serait celui d’un règlement pacifique, qui impliquerait la reprise des négociations avec un accord acceptable pour les deux parties. L’économie iranienne pourrait alors avoir une chance de redémarrer, et la région bénéficierait d’une stabilisation des relations. Cela ouvrirait également la voie à des initiatives régionales de coopération.

Le risque d’une escalade militaire

En revanche, si aucune avancée n’est faite, le risque d’une escalation militaire reste préoccupant. Dans ce cas, la situation pourrait rapidement dégénérer en un conflit ouvert, impliquant potentiellement des pays voisins. Les implications seraient alors catastrophiques tant sur le plan humain qu’économique.

| Scénario | Implications |

|---|---|

| Règlement pacifique | Stabilisation régionale, relance économique |

| Escalade militaire | Conflit ouvert, crise humanitaire, poussée des prix de l’énergie |

| Détérioration des négociations | Hausse des tensions, fermetures des frontières commerciales |

Ces scénarios soulignent l’importance cruciale d’une réflexion stratégique sur les choix diplomatiques à faire dans les mois et années à venir. Le poids du passé et les erreurs commises devront être pris en compte pour ne pas revivre les mêmes situations.

Auteur/autrice

-

Spécialiste des startups pour news.chastin.com, Arielle s'intéresse à l'évolution des jeunes entreprises et les tendances de l'innovation. Passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, elle aime partager des conseils pratiques pour réussir dans cet écosystème compétitif. En dehors du monde des startups, Arielle se passionne pour la cuisine et la danse.

Voir toutes les publications