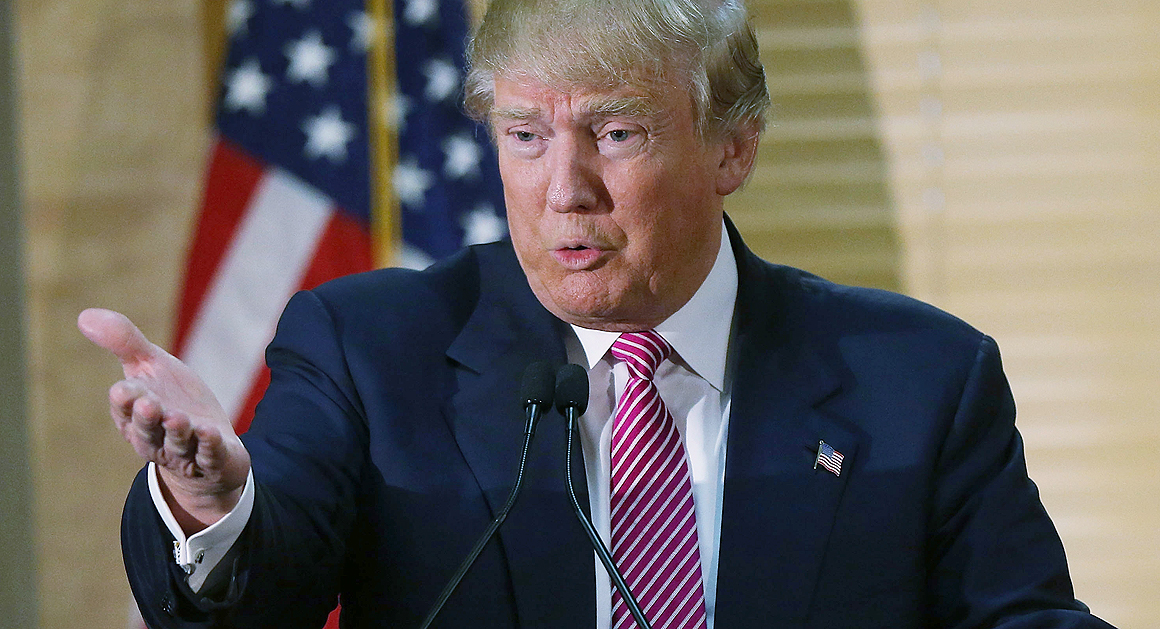

Les implications des négociations internationales sous Trump

Les négociations internationales sont souvent le reflet d’un jeu de pouvoir complexe où les états cherchent à maximiser leurs intérêts stratégiques. Sous l’administration de Donald Trump, ce jeu a pris une nouvelle dimension, et les institutions comme le FMI (Fonds monétaire international) se sont retrouvées en première ligne. La politique américaine de Trump s’est caractérisée par une approche dissidente et souvent unilatérale, où les alliances traditionnelles ont été mises à l’épreuve. Cela a eu des répercussions non seulement sur la diplomatie mais aussi sur l’économie mondiale.

Trump a imprégné ses négociations internationales d’une stratégie unique, centrée sur l’imprévisibilité et le rapport de force. Ces méthodes ont créé un climat de tension au sein des institutions internationales, y compris le FMI, qui a souvent été perçu comme un bastion fort de l’impérialisme américain. Jusqu’à son arrivée, l’institution était globalement dirigée par des pays européens, mais la terreur du retrait américain a forcé un réalignement inquiétant.

À Washington, les récentes réunions annuelles du FMI ont illustré ce phénomène. Le climat alarmant y était presque palpable, les dirigeants cherchant à s’aligner sur les priorités de l’administration Trump par crainte de perdre l’accès aux marchés ou au soutien financier américain. Les conséquences de cette dynamique se ressentent dans les décisions qui peuvent influencer des nations entières, notamment celles aux prises avec des crises économiques.

Voici quelques facteurs influençant les négociations internationales sous Trump :

- La stratégie du « America First » : Un mantra qui a redéfini les relations commerciales et diplomatiques.

- Menaces implicites de retrait : L’administration Trump exerçait une pression sur les alliés, amenant des institutions comme le FMI à sécuriser leur soutien.

- Préférence pour les négociations bilatérales : Cela a souvent été à l’encontre des accords multilatéraux qui avaient été la norme pendant des décennies.

Les implications de ces changements sont vastes, et il est crucial de se demander comment cette influence s’étend au-delà des frontières américaines, affectant non seulement les pays en développement mais également les économies plus robustes des nations européennes.

L’alignement du FMI sur l’agenda Trump

Le FMI est traditionnellement perçu comme une institution qui prône la coopération internationale. Cependant, l’alignement du FMI sur l’agenda de Donald Trump a mis en lumière une transformation radicale. Les réunions à Washington de 2025 ont été marquées par une absence significative de critiques envers les politiques américaines, en particulier sur des sujets cruciaux comme les cryptomonnaies et les stablecoins.

Les discussions autour de ces nouveaux instruments financiers n’ont pas inclus des mises en garde de la part des représentant du FMI. Au contraire, Kristalina Georgieva, la directrice générale, semblait promouvoir des innovations encore controversées. Cela soulève la question : le FMI est-il devenu un simple instrument de la politique américaine ? Le silence sur des problèmes cruciaux, comme les risques de blanchiment d’argent associés aux cryptomonnaies, incarne cette inquiétante tendance.

Un aspect auquel il est important de prêter attention est la dualité qui existe maintenant entre les valeurs défendues par l’Europe et celles de l’administration Trump :

| Aspects de la politique économique | Position Européenne | Position Américaine sous Trump |

|---|---|---|

| Approche des cryptomonnaies | Réglementation stricte nécessaire | Promotion sans discernement |

| Relations avec le FMI | Indépendance et coopération équilibrée | Domination et influence unilatérale |

| Soutien aux pays en développement | Investissements collaboratifs | Préférences dictées par le pouvoir financier |

Il est évident que cette nouvelle dynamique a créé un fossé transatlantique, avec des risques potentiels en matière de stabilité financière et de confiance dans les institutions financières internationales.

La guerre commerciale sino-américaine : un enjeu crucial

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine représente un autre aspect fondamental des négociations internationales sous Trump. Le conflit commercial a non seulement des implications économiques immédiates, mais il redéfinit également les alliances globales et les rapports de force. Les États-Unis, confrontés à une dépendance croissante envers des exports critiques de la Chine, tentent d’unir leurs alliés pour faire face à cette menace émergente.

Les réunions récentes du FMI ont abordé les déséquilibres mondiaux, bien que ces discussions soient souvent voilées par une intention de pression sur la Chine plutôt qu’une authentique volonté d’équilibre. Cette stratégie pourrait se traduire par des restrictions commerciales visant à isoler la Chine économiquement tout en renforçant les liens avec d’autres nations. Les rapports des pays européens sur ce sujet montrent qu’ils n’ont pas encore de solution claire, n’arrivant pas à dépasser les opportunités commerciales qu’ils ont avec Pékin.

Les impacts de cette tension se manifestent également dans des tendances inquiétantes où la plupart des pays doivent choisir leur camp. Les nouvelles auscultations attendues au G20 et G7 pourraient jeter un éclairage supplémentaire sur la direction à prendre face à cette crise.

Les points suivants résument les relations entre les États-Unis et la Chine dans ce contexte :

- Imposition de droits de douane : Les décisions unilatérales sur les taxes peuvent avoir un effet domino sur l’économie mondiale.

- Ventes de matières premières : Un contrôle plus strict peut susciter des tensions avec des pays partenaires.

- Relations diplomatiques : Les pays sont confrontés à la nécessité d’investir dans leur propre souveraineté économique.

Ces tensions pourraient compromettre l’avenir des accords internationaux, renforçant une dynamique plus conflictuelle dans le système traditionnel fondé sur les alliances.

L’importance de l’Argentine dans les ambitions américaines

Sur le plan géopolitique, l’Argentine occupe une place singulière dans le cadre des ambitions de Donald Trump. Les États-Unis voient en Argentine non seulement un partenaire important, mais aussi un terrain d’essai pour leurs nouvelles stratégies de pouvoir. Le soutien à l’Argentine, en particulier à travers le FMI, doit être compris dans le contexte de la nécessité de réduire l’influence de la Chine en Amérique latine.

Dans une récente tournure des événements, Scott Bessent du Trésor américain a mis en avant l’importance de la stabilité argentine pour la sécurité des intérêts stratégiques américains. Ce choix des États-Unis de renforcer l’Argentine a soulevé des doutes notamment parce qu’il peut être perçu comme une dépendance envers un leadership fragile, qui est progressivement affecté par des conditions économiques difficiles.

Les points clés sur le rôle de l’Argentine comprend :

- Aide financière sérieuse : Les engagements américains au FMI visent à stabiliser la situation politique et économique.

- Partenariats stratégiques : Les accords d’échanges et d’investissements sont souvent assujettis à la condition de restreindre la présence chinoise.

- Contrôle des exportations : Cela peut servir de précédent pour d’autres nations d’Amérique latine vis-à-vis des relations commerciales avec la Chine.

Les tensions qui en découlent et l’avenir de la nation soulèvent des questions critiques sur la manière dont les États-Unis gèrent leurs relations dans cette région stratégiquement importante.

Les conséquences d’une politique américaine déplacée

Les conséquences des politiques de Donald Trump ne se limitent pas aux relations unilatérales et bilatérales. Elles s’étendent aux relations interinstitutionnelles et à la crédibilité du FMI. La question qui se pose est : que se passe-t-il lorsque les institutions traditionnelles perdent leur objetivité? Le FMI, confronté à des pressions politiques, doit naviguer entre son rôle d’agent de stabilisation financière mondiale et les intérêts stratégiques des États-Unis.

Les effets de ces tensions sont visibles dans les récentes décisions du FMI, qui semblent répondre plus aux attentes américaines qu’aux besoins urgents de ses membres. Cette dynamique pourrait altérer la légitimité du FMI sur la scène internationale en le faisant passer pour une simple marionnette des États-Unis.

Les enjeux sont multiples :

- Fragilisation des alliances internationales : Ces choix peuvent entraîner une désaffection parmi les membres du FMI.

- Risque de voir émerger des alternatives : D’autres pays pourraient chercher à établir des institutions concurrentes pour contrecarrer cette influence.

- Répercussions économiques globales : La politique de pression et d’isolement pourrait créer des crises financières dans diverses régions du monde.

Le rôle essentiel du FMI doit donc être repensé. À la lumière de ces évolutions, il est crucial de garantir que l’institution puisse maintenir son indépendance tout en répondant aux impératifs des temps modernisés.

Auteur/autrice

-

Spécialiste des startups pour news.chastin.com, Arielle s'intéresse à l'évolution des jeunes entreprises et les tendances de l'innovation. Passionnée par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, elle aime partager des conseils pratiques pour réussir dans cet écosystème compétitif. En dehors du monde des startups, Arielle se passionne pour la cuisine et la danse.

Voir toutes les publications